Lorsqu’on se lance dans la réalisation d’un premier long, et que l’on est le fils du grand Sergio Sollima (metteur en scène engagé, qui injecta la sauce tabasco et le piment politique dans le western spaghetti des seventies) forcément, on est attendu au tournant.

Plus encore lorsqu’on choisit comme sujet l’adaptation d’un roman très controversé (de Carlo Bonini), inspiré par les émeutes anti-G8 de Gênes en 2001, rendues tristement célèbres pour ses débordements de violence et les dérives outrancières dont fit alors preuve la police italienne.

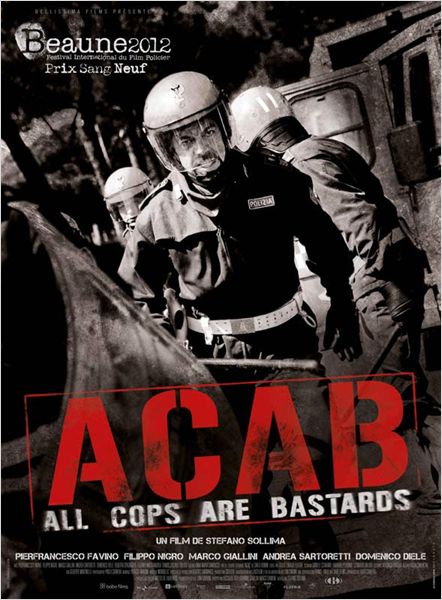

Loin de chercher à se planquer derrière le bouclier de la fiction racoleuse, Sollima fils (Stefano de son prénom, puisqu’il faut bien s’en faire un) affiche dès la première bobine son ambition de livrer un portrait âpre et réaliste, mais surtout sans concession, de la tranche la plus mal aimée des forces de l’ordre, celle qui se retranche systématiquement derrière une visière et ne s’exprime que par la répression physique.

Son parti pris, risqué mais assumé : rompre toute distance avec son trio de protagonistes pour plonger avec eux au cœur de leur quotidien hostile, et se confronter à leurs ressentiments extrémistes.

Lynchés par leurs opposants, lâchés par les politiques, délaissés par leur proches, et régulièrement trainés devant les tribunaux pour bavures, ces hommes à la tôle froissée, font le choix de se recomposer autour d’un noyau marginal, organisant des expéditions punitives à dessein de rétablir la justice dans une société malade, dont ils s’estiment mis au banc.

Trainant le poids de leur profession ingrate comme un fardeau (mais paradoxalement fiers de le porter), unis dans l’adversité par un même sentiment d’animosité et la recherche d’un exutoire, ils se retrouvent ainsi sous les quatre lettres de ce slogan frondeur qu’on leur invective au visage, et qu’ils se réapproprient comme leitmotiv de leur état d’esprit et de leur actions discrètes : ACAB (all cops are bastards !).

Alors : un pour tous … Tous pourris ?

Aux travers de ces tranches de vie aux contours rugueux, le réalisateur transalpin va justement s’appliquer à démontrer que tout n’est pas aussi tranché.

Suivant le parcours initiatique d’un jeune loup dans cette arène de fauves (Adriano, une tête brûlée pleine d’illusion), le spectateur est amené à appréhender l’environnement du clan (ou plutôt, leur champ de bataille) avant de sanctionner sans détours, la violence des actes et l’étroitesse des mentalités.

Dans un style flirtant avec le documentaire ( mouvements brusques, relayés par des plans resserrés ) la caméra infiltre les rassemblements de masses, brassés d’injures, de jets de pierres et de crachats, afin de retranscrire une tension de tous les instants et une peur contenue qui amène fatalement ces CRS à débrayer comme des machines sur le moindre électron libre.

Cette fissure psychologique (qui oppose fonction et raison), Sollima la prolonge et l’accentue en entrant dans le cercle intime de ses antihéros, par des portraits croisés.

Il nous présente la cellule familiale non plus comme un retranchement, mais comme une pression supplémentaire qui finit par souder la soupape :

Negro, un père sur les nerfs en instance de divorce, privé de l’amour de sa fille; Mazinga, chef de famille sur la tangente, assistant impuissant à la chute de son fils, Cobra, célibataire qu’on suppose endurci par la fonction, capitonné dans un logement social d’où seules s’échappent les nuisances sonores de sa chaine hi-fi, et Adriano, déjà le profil de l’emploi, fils belliqueux et désabusé, incapable de couvrir les factures impayées d’une mère au foyer.

Le trait est ouvertement forcé, toujours à deux doigts de casser la mine; car pour tenter d’expliquer l’injustifiable, le scénario (remanié pour la toile) use très largement des stéréotypes.

Et si la caricature est souvent évitée de justesse, c’est bien grâce à un casting bluffant, qui en plus d’aligner de vraies gueules de cinéma, porte à égale mesure cette souffrance, ce désir de revanche mais aussi l’esprit de fratrie et le désespoir, jusqu’au fond de l’iris.

Suffisant pour insuffler une profondeur et une dimension humaine touchante à ce premier film.

Le style de Sollima n’est pas non plus en reste; soucieux de ne pas voir son œuvre uniquement consignée dans le pugilat social, il peaufine son esthétique visuelle et sonore de manière à respecter les codes du polar urbain et insuffler une réelle dynamique narrative.

Électrisante et immersive, sa réalisation bénéficie de la photographie très picturale de Paolo Carnera (qui œuvrait déjà pour lui sur la série Romanzo Criminale), brossant des ambiances nocturnes dans des halos de teintes brunes et bleutées, ou au contraire, irradiant les scènes diurnes d’une lumière cinglante.

La bande-son énergique, nourrie aux riffs electro-rock, ajoute à la force de frappe, et galvanise dans un sens le spectateur, autour de l’aspect ‘actionner’ du métrage.

Mais c’est peut-être là que se situe la limite tendancieuse, dans cette propension à magnifier les assauts policiers par des effets de style, dans ce qui se voudrait être au final un réquisitoire contre la violence haineuse.

Un certain manque de cohérence qui se retrouve jusque dans l’épilogue douteux, où après avoir clairement piétiné la pensée manichéenne, Stefano Sollima se montre finalement assez flou sur la légitimité qu’il entend donner à la loi du talion.

Il n’empêche que, malgré ces problèmes d’aiguillage, ce ACAB est doté d’une fougue et d’une maîtrise rare, qui nous feront guetter l’évolution de carrière de ce fils prodige avec le plus grand intérêt, et viennent en sus confirmer (après Romanzo Criminale et Arrivederci Amore Ciao) que le polar italien se porte décidément bien.

Sortie en salles le 18 juillet 2012.

Ce serait pas le pendant italien de Tropa de Elite ?

Loupé celui-là, mais à en juger par le trailer, le film de José Padilha m’a l’air beaucoup plus guerrier.

Dans ACAB, les balles ne fusent pas, mais sont compensées par de rudes coups de matraques, portés aux visages comme au moral.

Par contre, tu m’as mis l’eau à la bouche avec »Tropa de Elite », d’autant que le cinema Latino-américain est très chauffant ces derniers temps.

Perso, j’attends aussi de voir ce que donnera le »Dias de gracia » d’Everardo Gout (prévu pour juin).

Tiens, je viens de voir Tropa de Elite 2 qui, contre toute attente, est beaucoup moins bas du front, promilitariste et complaisant dans l’exposition des massacres que le premier round. Padilha a mangé du Wire entre temps, ça se sent, c’est bien, et à quelques trucs lourdingues près, son film est carrément regardable. Plus thriller que film de guerre.

Toujours pas sûr, cela étant & après trois films de lui, de comprendre ce qu’il cherche à nous raconter.