ANIARA est une pierre lancée à la constellation de la Lyre. Et le chien regarde le doigt.

J’aimerais rester sur terre à contempler le doigt qui lance la pierre, mais je vole avec la pierre. ANIARA est une épopée, conçue ainsi en 1956 par son Homère, Harry Martinson, poète suédois pensant l’avenir de l’humanité en vers composés. Une forme étriquée de 103 chants qui, par sa densité, contient l’expansion. J’aimerais rester sur terre contempler la bouche du poète, mais ANIARA me projette dans l’espace infini comme le projectile non consentant d’un lance-pierre colossal. Un dispositif d’une simplicité pure dotée d’une puissance narrative, toute en rythme et précision, prolongeant le lancer (déplié-tendu-braqué) en un arc exponentiel. ANIARA est un film simple et absolu, exponentiel. Si on me demandait ce qu’est ANIARA, je répondrais aussi peut-être « une épopée spatiale philosophique et claustrophobe », mais ça ne dirait rien. Ces mots sont trop plats pour décrire l’expérience qui se produit là. Trop plaqués à leur dimension unique tandis qu’ANIARA se situe sur plusieurs plans, qu’il perce et traverse. C’est une foreuse philosophique en ce qu’il nous apprend à mourir. Peu de films m’ont aussi longtemps obsédée par leur vérité. Peu de films exposent la vérité (l’amour, la tribu, l’espoir, la mort) de manière aussi concise et compacte.

ANIARA est également un opéra de Karl-Birger Blomdahl, créé en 1959.

ANIARA est un ferry spatial menant de la terre à mars. De la sorte de ceux que j’ai si souvent pris entre le continent et la Scandinavie. Le Danemark et la Norvège, l’Allemagne et la Suède… Des centres commerciaux flottants aux jauges comme des castings de Roy Anderson. Où tout est conçu pour oublier qu’on ne fait que traverser. Casino, bar, discothèque, cinéma, salle d’arcade, restaurants collectifs aux allures de Club Med ou de Central Parks. Petites cabines où l’on dort à deux. Sur Aniara, un divertissement – au sens rousseauiste du terme : ce qui nous détourne de la véritable philosophie, qui est l’art de mourir – sort de notre ordinaire connu : MIMA. MIMA est une sorte de plasma organique flottant au plafond. Ses reflets dorés en perpétuel et doux mouvement hypotise ses visiteuses, servant à leur cerveau une déambulation heureuse dans la terre d’autrefois. Sous l’emprise de MIMA, on marche nus pieds dans la mousse, on observe des libellules à travers des goutelettes de rosée, on fait la planche dans un lac en contemplant la migration des grues, le tout allongé dans une petite salle de centre commercial qui pourrait servir à un cours de yoga, le visage engoncé dans un coussin creux de massage thaïlandais. C’est beau et contradictoire, comme la vie lente, foisonnante et colorée de la Terre se rappelle au souvenir du cosmonaute Kris, dans l’adaptation tarkovskienne du Solaris de Lem, tandis qu’il hante parmi les tôles morbides d’une station spatiale dévastée.

Le personnage principal est la technicienne de MIMA. Beaucoup plus tard, nous apprenons qu’elle n’a pas d’autre nom que sa fonction : Mimaroben.

Trois personnages parmi la foule. Trois femmes. La caméra nous arrime à leurs yeux, à leur peau. Mimaroben, Isagel et l’astronome.

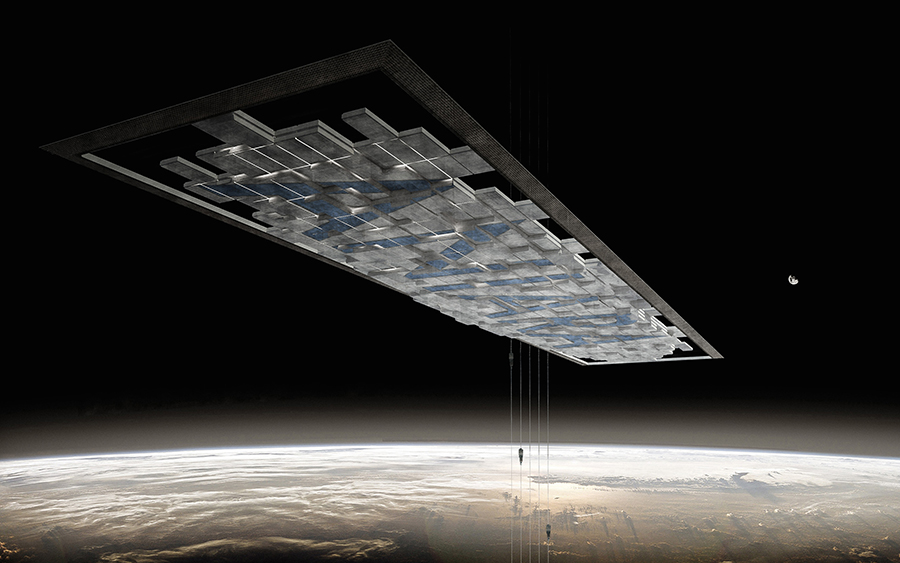

ANIARA est un énorme bazar noir et plat, qu’on nous montre dériver à travers les années, comme un circuit intégré cauchemardesque.

Avant d’embarquer, les crédits défilent à l’envers, à la manière d’un générique de fin. Lettres blanches en mode .txt sur fond de films documentaires au grain polaroïd : la terre est dévastée par la gamme usuelle de calamités qu’on nous prédit depuis l’hiver nucléaire, et peut-être même depuis l’apocalypse de Jean. Le film commence à la fin.

Après la fin, nous grimpons sur le colossal ANIARA, en orbite, par ascenseur spatial. Enfants qui pleurent, odeurs corporelles, nous sommes avec l’agacement Flixbus du personnage principal, que nous ne quitterons jamais, une femme sans relief particulier, à la fin de sa trentaine. Parmi les passagers maussades et fatalistes, des rescapés, beaucoup, et nous savons que nous sommes autre part qu’à la gare routière par la quantité de grandes brûlées et d’éclopés. Chacune supporte son voisin avec retenue et patience. « Hej då, Jorden », lance Mimaroben. Au revoir le monde. Et il ne se passera rien d’autre pendant xxxx h. Rien d’autre qu’un départ étiré. « Nous vous souhaitons une bonne nouvelle vie sur mars ». Des hauts-parleurs omniprésents nous parviennent des voix lénifiantes et de la musique. Un design sonore singulier entre Alien et jingle de la SNCF. Le décor est planté : nous sommes en itinérance, dans un entre-deux impossible entre la normalité d’une vie occidentale post-30-glorieuses et le survival héroïque mythifié d’un huis clos d’Hollywood. Et lorsque des débris spatiaux (humains) heurtent le gros bazar, le détourne de son itinéraire et le prive de son fuel, on comprend aussitôt qu’on n’est pas dans Cosmos 99, qu’il n’y aura pas d’héroïsme libertarien à l’américaine, que nous sommes des primates désorientés et bien intentionnés, une race d’animaux sociaux soucieux de la survie de leur espèce plus que de leur vie propre. Personne n’est Matt Damon. Ripley n’existe pas. Et la survie n’est rien d’autre qu’une vie plus sincère : un trait dessiné entre la naissance et la mort et qu’on ne peut concevoir dans la solitude. Où le sexe cesse d’être cette chose gadget de studio pour nous apparaître comme l’essence de ce que nous sommes.

Aniaros (ἀνιαρός) signifie triste, désespéré. Aniara (pl.) : choses qui sont tristes et sans espoir. C’est une coïncidence assez stupéfiante. Le bouquin que je suis en train d’écrire s’appelle Agrapha, ce qui n’est pas écrit, pluriel du grec αγραφον. Promis juré, j’ai vu Aniara après avoir écrit un peu plus de 30.000 mots d’Agrapha, et choisi son titre.

Il est difficile d’étaler le récit sans le spolier. Il y a le culte du souvenir. L’espoir d’être sauvé. La machinerie qui tient et dure, bien plus longtemps que l’apparat. La douleur, la difficulté du récit tient à cette durée. Il y a des incidents, mais pas d’aventure. La vie des passagers est la nôtre.

Se lever, jouer, parler, tomber en amour, faire l’amour, manger, danser, cultiver sa vie spirituelle, faire des enfants, partager nos souvenirs, s’organiser, prendre soin de nos proches, lutter contre le désespoir, la fatalité de la fin, se coucher, mourir, entretenir la mémoire. Nous ne faisons pas beaucoup plus que les passagers de ce ferry-sur-styx. Sur l’ANIARA, pas de soulèvement, révolte, panique, viol collectif, luttes claniques. Pas d’avènement d’une oligarchie se faisant respecter à la force du fouet. La vie reste à l’identique, en plus compliquée, essoufflée, fatiguée. Le vieillissement, en somme.

ANIARA est un film sombre. Et profondément humaniste. Et charnel.

ANIARA regarde passer nos corps avec tristesse et humanime.

ANIARA n’est pas plus sombre que le déroulé de nos vies, c’est-à-dire sombre.

Et maintenant, en guise de générique :

tu peux rester allongé

sur ce coussin tant que tu voudras

semaine 3

insoutenable révélation dans le noir

°

dans le couloir,

une mère endort son fils

en le secouant

°

peur du vide astral

°

tu es saisie

par tes propres souvenirs.

an 3

danse collective,

carrée,

tantrum.

°

les oiseaux tombent

°

poésie de la machine

°

memory wall

an 4

la barbe pousse

°

processions de moquette

°

gloire à la mémoire

de la mémoire

an 5

« jag ska ta bort mörket »

(je vais enlever l’obscurité)

an 6

mall mortuaire,

lavage des draps,

un enfant crie

an 10

coupes sèches

an 24

into darkness

°

5981407

°

ce n’est pas l’espoir

qui fait vivre

°

c’est la mémoire.

_____________

ANIARA / écrit et réalisé par Pella Kågerman et Hugo Lilja / Photographie : Sophie Winqvist Loggins / avec Emelie Jonsson : Mimaroben ; Bianca Cruzeiro : Isagel, Anneli Martini : l’astronome / Production : Meta Film Stockholm AB ; Viaplay / Productrice : Annika Rogel / Prix du Jury à Gérardmer, 2019

Distribué en France par Kinovista http://kinovista.com/film/aniara – Date de sortie en salles non spécifiée

Malheureusement pour moi, Aniara, le long poème de Harry Martinson, a déjà été traduit en français par Björn Larrson et Philippe Bouquet. Il est paru chez Agone en 2004.

Mon bouquin Agrapha paraîtra, si tout baigne, à la fin de l’année prochaine (je ne donne pas encore la date ni l’éditeur parce que tuer la peau de l’ours, tout ça…).