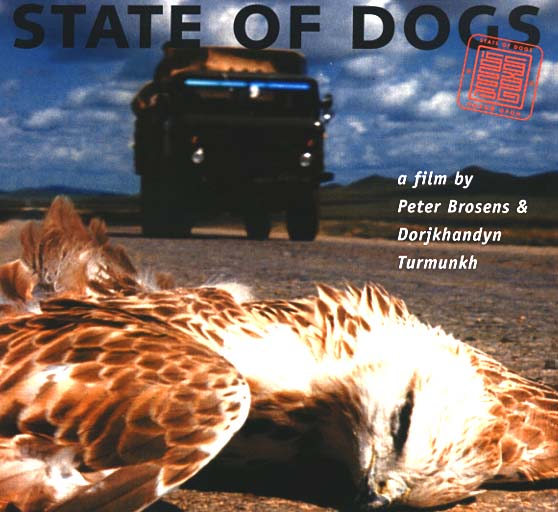

Après Leviathan, les films de Jean Rouch et Entrée du personnel, poursuivons notre exploration du cinéma anthropologique avec les œuvres du belge Peter Brosens. Dans les années 90, celui-ci s’est intéressé de près à la Mongolie et son triptyque de films est disponible en dvd. Le plus intéressant des trois est certainement State of Dogs. Au loin les montagnes aux neiges éternelles et plus près, la capitale Ulan Bator qui ressemble à une oasis de béton, une ZUP au milieu des steppes. Les chiens errants constituent un problème pour la population locale car ils se reproduisent trop vite et finissent par envahir les rues. On fait alors appel à un homme qui abat froidement les animaux à la carabine. Même s’il s’agit d’un problème de santé publique, le chasseur n’est pas apprécié de la population car la croyance veut que les chiens se réincarnent en homme après leur mort.

Le cinéma de Peter Brosens est intéressant car il mêle habilement le réel au cinéma. Le montage, la musique, les dialogues et plus généralement la mise en scène font penser à un film de fiction. Les images brutes et brutales évoquent quant à elle le documentaire. Lorsque les chiens sont touchés, lorsqu’ils agonisent avant de rendre l’âme, on se prend soudain le réel en pleine face. Evidemment, le film fera bondir les amis des animaux. Mais on voit assez clairement qu’il n’y a ni SPA, ni vétérinaire, ni aucune structure capable de gérer le problème. Ensuite, le réalisateur passe de nouveau à la fiction en imaginant un scénario à partir de croyances locales. Le chien exécuté est réincarné en humain mais avant, il se souvient de sa vie sur terre. A travers les questionnements existentiels du chien Baasar, Brosens illustre les coutumes, les croyances et la vie des Mongols : les yourtes, les chèvres, les chameaux, les chevaux et… Les chiens, qui font gardiens de troupeau chez les nomades. Le film effectue donc une sorte de boucle.

Outre le personnage du chasseur, les décors naturels sont vraiment l’intérêt du film. On ne peut qu’être fasciné par la beauté froide de ces environnements immenses et désertiques, où rien ne pousse si ce n’est quelques herbes sèches. Au milieu de ces paysages cahotent quelques camions d’un autre âge. La capitale ne semble pas vraiment croire à son sédentarisme avec ses barres d’immeuble. Les vastes plaines sont plus propices au nomadisme et l’on doute de la qualité de vie dans ces immeubles soviétiques plantés au milieu du désert. Certains plans sont dignes d’un film de science-fiction, ou d’un film post-apocalyptiques, et souvent teintés de surréalisme. Comme c’est très grand et très désert, on peut rouler n’importe où avec les voitures. Pas besoin de suivre les routes, qui ne sont de toute façon que des pites. La sécheresse omniprésente et l’absence totale d’arbres et deplantes vertes sont contrebalancées par la douceur des visages aux traits asiatiques de ceux qui vivent-là.

La suite du film est un peu longue dans son développement et les réflexions du chien mort ne sont que pures prétextes pour illustrer le mode de vie nomade. Pendant qu’on démembre une chèvre, on construit une antenne paraboliques. Brosens montre là que les Mongols sont tiraillés entre modernisme et traditions. A travers les souvenirs du chien, il évoque aussi l’histoire de la Mongolie, avec la fin du communisme et de l’arrivée du capitalisme. Entre poésie et documentaire, State of Dogs nous montre un pays qui nous paraîtra difficilement compréhensible.

Je n’ai pas vu le deuxième film (Poets of Mongolia) mais City of the Steppes vaut le coup d’oeil. Même s’il est quelques fois redondant avec State of dogs, le documentaire est à nouveau riche en images à couper le souffle. A nouveau, on voit ces cités à la monotonie déprimante. A nouveau, on croise des chiens errants un peu partout, souvent morts. A nouveau, il y a ce surréalisme où le maire d’une ville qu’on aurait pu croire fantôme, vante les avantages fiscaux pour ceux qui veulent venir faire du business. Le film se décompose en différentes catégories sociales sensées représenter les principaux acteurs de leur pays : les anciens soldats, les politiciens, les artistes, les marchands, les nomades, les enfants et les chiens, bien évidemment. City of the steppes parle un peu plus de l’héritage soviétique. On y voit donc de gigantesques monuments, eux aussi érigés au milieu de nulle part : des avions et des chars de la guerre sur d’immense socles en béton, des statues et des fresques à l’effigie de Lénine et de Staline. Le film montre que la Mongolie est un peu perdue. Les soviétiques ont apporté des infra-structures et une politique mais ils sont partis en laissant tout en plan. On s’étonne que la vie soit possible dans un milieu si hostile mais l’on voit assez souvent des usines géantes, productrices d’énergie et de chauffage.

A l’exact opposé d’un Jean Rouch qui prône le « cinéma-vérité », Peter Brosens n’hésite pas à modifier ses images pour donner un sens personnel. Des effets de montage et des effets spéciaux sur l’image sont utilisés pour créer une sorte de poème documenté. Via le cadrage et la lumière, le réalisateur cherche constamment l’image qui va marquer l’esprit durablement. Même s’il s’agit d’une manipulation (mais après tout, c’est le propre du cinéma), on ne peut rester coi devant certaines visions qu’il nous offre.

Avec la cinquième saison, Peter Brosens et la réalisatrice Jessica Woodworth reprennent le même genre de concept et inscrivent un récit de fiction dans un contexte très réaliste. L’histoire se déroule dans un petit village rural de l’Ardenne belge. Un beau jour, les coqs arrêtent de chanter, les vaches ne produisent plus de lait et les graines ne poussent plus dans les champs. Bientôt complètement désœuvrés et dépourvus de ressources, les producteurs locaux ne savent plus quoi faire. Le film aurait pu constituer un bon prélude à La Route de McCarthy (ou John Hillcoat pour la version cinéma). Les premières images montrent une fête au village, qui doit se clôturer avec la mise en feu d’un bûcher pour chasser l’hiver (un peu à la manière du jour de la marmotte). Sauf que le feu ne prend pas. Ce sera le premier signe annonciateur d’une catastrophe. Bien entendu, l’épuisement des réserves va causer des inimitiés. Elle seront dirigées principalement contre le philosophe néerlandophone reconverti en apiculteur, et qui a récemment intégré le village avec son fils handicapé. Ca fait trop de défauts pour que les paysans laissent passer ça !

Les décors naturels de Flandre sont très bien utilisés pour illustrer une nature et une terre pétrifiés et stériles. Si la météo est changeante, rien ou presque ne différencie les quatre saisons égrainées dans le film. Comme dans les documentaires de Brosens, on peut voir un portrait assez naturaliste (les activités des éleveurs, producteurs, agriculteurs) d’un microcosme de villageois encore attachés à des traditions antiques. Et comme dans ses précédents films, Peter Brosens parvient, à l’aide de figurants locaux et non professionnels notamment, à composer des images marquantes grâce à des lieux uniques (mention spéciale à cette construction immense en béton dont on ne voit jamais l’intégralité et qui semble abandonnée au milieu de la forêt). Le film illustre assez bien les conséquences de ne plus avoir de ressources de base (farine, lait, oeuf, légumes) et montre comment chacun réagit au manque (en mangeant des bestioles ou en profitant de la raréfaction pour augmenter les prix). Malgré tout, l’histoire aurait pu aller bien plus loin, jusqu’au bout, aurait-on envie de dire.

Le film a parfois tendance à être quelque peu nombriliste et à vouloir absolument faire de belles images, dans un objectif purement esthétique. Ces tableaux surréalistes, bien que souvent très jolis, n’amènent que peu de chose à la narration et sont donc parfois inutiles, voire nuisent au rythme de l’oeuvre. Mais l’idée est bonne, inscrire la petite histoire dans la grande, œuvrer dans l’intimiste quand les américains font de la fin du monde un spectacle pyrotechnique et militaire. Même si le film n’est pas franchement militant, on sent que Peter Brosens est convaincu que l’homme doit vivre en paix avec la nature. Le message écologiste est en filigranes, ne constitue pas le socle de l’oeuvre, mais il est néanmoins présent dans le fond. Dans ses documentaires mongols, il montre souvent qu’une harmonie existe entre les nomades et la nature.

On regrettera aussi une fin certes bizarre et ouverte mais qui montre surtout une incapacité des auteurs à finir le film. En d’autre terme, ça se termine sur une queue de poisson pas très claire alors que le reste des événements était plutôt logique. Malgré ces quelques défauts, l’étrangeté et l’originalité de l’approche du genre (la fin du monde) sont tout à fait réjouissantes. Le cinéma belge a des choses à dire et à montrer.

Il n’y a pas d’édition dvd disponible si ce n’est aux Pays-Bas (le film est francophone avec quelques passages en néerlandais sous-titré français) : http://www.vanstockum.nl/dvds/nl/vijfde-seizoen-brosens-peter-woodworth-jessica-9789461872036/