Coup d’envoi, vendredi dernier, de la seconde édition du Pifff (décodez : Paris International Fantastic Film Festival), vilain petit cadet de la fratrie des festivals de genre européens (marqué de l’infernal sceaux du triple F), initié il y a plus de trente ans maintenant par le réputé Bifff de Bruxelles et secondé dans la dernière décennie par le Nifff de Neuchâtel.

Un vrai défit historique dans le paysage contre-culturel français, car sans chercher à faire de l’ombre au yéti vosgien Fantastic’arts, le Pifff, héritier revendiqué d’une tradition d’évènementiels festifs et subversifs, voudrait avant tout raviver dans le fond de son iris écarlate la flamme du défunt festival du film fantastique de Paris (qui entre le début des années 70 et la fin des années 80, révéla des œuvres phares comme The Wicker Man, Halloween ou encore Mad Max … Pas rien !).

C’est sans conteste dans la perspective de retrouver un peu de ce feu sacré, au cœur d’un genre sclérosé par les remakes, reboots et autres poursuites de franchises improbables (comme par exemple de transformer en 2012 l’horror-shock putride de Tobe Hooper en produit 3D destiné aux multiplex ) que le public parisien (étayé de furieux curieux de France et de Navarre) s’était déplacé en masse pour l’inauguration de l’évènement.

Une affluence encourageante pour les organisateurs et rassurante sur le fait qu’il y a au moins toujours un intérêt tapageur pour un cinéma que l’on décrit souvent comme moribond, mais qui a finalement la peau aussi dure que les revenants qu’il célèbre.

On le sait, la qualité d’une fête ne se mesure pas uniquement au nombre de ses invités, mais surtout à ce qui s’y joue, aussi entrons directement dans le vif du sujet (et comme les armes blanches sont autorisées, taillons sans ménagement ce qui doit l’être).

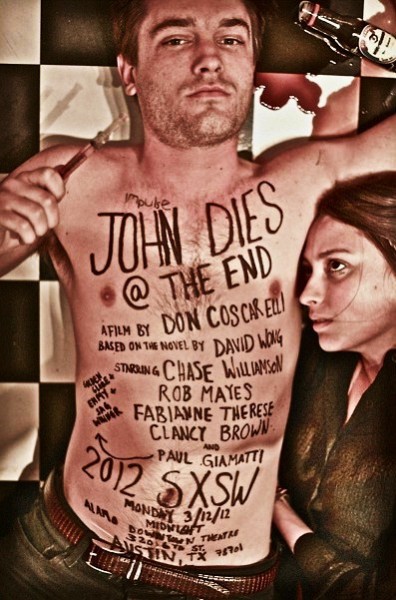

Les hostilités auraient du bien commencer, avec en guise d’ouverture, le retour de l’une des grandes figures du genre, Don Coscarelli, réalisateur peu prolifique, mais légitimement reconnu comme culte pour avoir livré l’une des œuvres les plus avant-gardistes du cinéma fantastique des années 80 : Phantasm.

S’il s’était par la suite fourvoyé dans la déclinaison de son concept avec une brochette de suites sans réel éclat, Coscarelli avait su surprendre son monde en revenant en 2002 avec Bubba Ho-Tep une série B emprunte de beaucoup d’humilité, suffisamment décalée pour forcer le rire comme le respect.

Ce ne sera pas le cas avec John dies at the end, pur produit geek, succombant à la mode des films faussement malins, noyant son incapacité à développer des personnages consistants et une intrigue cohérente sous une avalanche de délires visuels épileptiques à l’humour tantôt neuneu, tantôt graveleux.

Tentons tout de même de résumer l’inénarrables (le scénario foutraque étant l’adaptation d’un roman épisodique, on ne sait qui blâmer pour cet imbroglio) : lors d’une fête sur un campus universitaire, deux potes, John et Dave (appelons les Jay et Silent Bob, et l’hommage à l’univers déjanté des premiers Kevin Smith n’en sera que plus affirmé) rencontrent un revendeur de drogues franchement louche initiant les étudiants à un nouvel opium du nom de sauce soya.

Cette substance se révèle être fatale, transformant ceux qui la consomment en portail humain pour des êtres indiscernables, évoluant dans une dimension parallèle.

John et Dave expérimentent (heureusement pour eux) le 2nd effet kiss cool de cette hot sauce; échappant au coma, celle-ci leur permet au contraire d’atteindre un niveau de conscience supérieur en leur ouvrant l’accès à d’autres mondes où des êtres flottants au service d’une dieu nommé Korrok planifient l’overdose planétaire, avec comme dessein d’investir notre réalité.

En tant qu’immunisés, les deux élus vont bien sûr se mettre en quête de faire éclater la vérité au grand jour, tout en repoussant les forces du mal; le récit s’ouvrant sur les révélations de Dave à un journaliste en quête de sensationnalisme (joué par Paul Giametti).

Déjà bien tortueuses, il ne s’agit pourtant là que des grandes lignes de ce road-spirit cocaïné, l’intrigue regorgeant de périphériques volontairement outranciers, destinés à agrémenter le trip d’éléments transgressifs: un chien messie, une adolescente amputée de la main, une créature de viande assemblée, un hot-dog cellulaire, des moustaches chauve-souris, des poignées de porte en forme de pénis. Oui … ça vole haut !

Sur le plan formel, cet ovni sans tête (se mordant constamment la queue), pioche allègrement dans le Las Vegas Parano de Terry Gilliam (le sommet du film sous amphétamine), mais sans jamais parvenir à lui emboiter sa folie narrative (pas plus que ses fulgurances esthétiques). Sans doute parce que trop occupé à sauter d’une idée saugrenue à une autre (pour tenter de surprendre, ou pour donner à l’ensemble une forme épidermique), Coscarelli finit par emmêler volontairement son fil conducteur dans un nœud très difficile à défaire pour le spectateur.

La trame ainsi brouillée, déstructurée, devient de fait très anecdotique, et en tout cas ne passionne plus au bout d’une première demi-heure de dérives gratuites et de sketches à la bouffonnerie assumée, trainant un humour alambiqué pas franchement communicatif.

Pourtant, on perçoit bien par moments le désir de Coscarelli de raccrocher ses illustrations fantastiques à un univers plus Lovecraftiens; ambition louable, qui aurait pu pimenter ce plat bien lourd, mais qui s’appuie malheureusement sur des effets CGI bâclés qui ne font que surligner l’aspect grossier de l’entreprise, et le rapproche plus des zèderies de Lloyd kaufman que des séries B efficaces de Stuart Gordon.

Un manque de pertinence qui se retrouve jusque dans un étalage référentiel aléatoire, piochant à tout va, de Ghostbuster à l’Effet papillon, en passant par Fight Club, citant même ouvertement Kubrick (ben… Tant qu’à faire !)

En choisissant de faire de cette histoire de délires schizophréniques un joyeux bordel, le réalisateur accouche surtout d’un film chaotiques qui donnent plus la migraine que le vertige du gouffre.

Cela est d’autant plus regrettable qu’en matière de fantastique oppressant, de monde parallèle à l’imagerie percutante, Phantasm s’imposait comme un sacré exemple du genre.

Il faut croire que son auteur a perdu l’inspiration dans un espace temps qui aura trop tiré sur la corde, se retrouvant malgré lui à cuisiner une œuvre dans une monde cinématographique où la junk-food a pris le pas sur la gastronomie.

On lui pardonnera cet écueil, s’il promet de revenir avant dix ans, à un cinéma d’un autre temps.

Car comme disent les vieux, manifestement pas forcément à tors : ‘c’était mieux avant !’.