Fabrice Blin a de multiples casquettes. Il a beaucoup écrit sur le cinéma d’animation, et notamment sur les oeuvres de René Laloux, un auteur auquel il a consacré un livre entier. Il s’essaye également à la réalisation et nous avait déjà montré son Monsieur Méchant, petite idée simple mais mise en image de manière efficace. Après ce coup d’essai, il revient avec Mandragore. Grâce à Metaluna Productions (Jean-Pierre Putters et Fabrice Lambot), il obtient des moyens plus conséquents. Le scénario reste relativement simple mais il prend le temps d’installer une atmosphère étrange, évoquant la figure mythique de la sorcière, au beau milieu d’une forêt perdue.

Le début du film est intrigant. Un homme nu se réveille en pleine forêt. Il erre dans la nature avant d’arriver à une maison isolée et habitée par une jeune femme et son enfant. Celle-ci secourt l’homme et se prend d’affection pour lui. Mais bientôt, la femme se montre capable d’étranges pouvoirs, comme par exemple faire pousser une plante sur une table en bois…

Les ambitions du réalisateur restent toujours relativement modestes et c’est sans doute un bon choix. Ainsi les moyens sont tout à fait adaptés à l’histoire. L’auteur ne cherche pas non plus à jouer au plus malin et livre une intrigue de fantastique « premier degré » sans être péjoratif. La première partie du film est assez mystérieuse et développe un début de relation amoureuse. Puis le rythme va crescendo; il y a un twist, que l’on ne révélera pas bien entendu, et qui fait basculer le film dans le fantastique. La fin du film réserve quelques surprises dont une scène choc aux effets spéciaux particulièrement réussis. Le couple Agathe de la Boulaye / Bruno Slagmulder, et la douce musique composée par Raphaël Gesqua, finissent de rendre l’histoire crédible et envoûtante.

Entretien avec Fabrice Blin

Quelles étaient tes intentions en faisant « Mandragore » ?

J’essaie de faire les choses par étapes. Mon premier court-métrage « professionnel » était un film d’animation qui s’appelle Lobotoman et date de 2002. C’était un peu compliqué car j’étais réalisateur, mais je ne me chargeais ni du graphisme, ni de l’animation. De plus, même si j’adore le cinéma d’animation, je suis attiré depuis toujours par la prise de vue réelle. D’où la réalisation, en 2007, de Monsieur Méchant, un conte noir, que j’ai pris avant tout comme un exercice de style. Pour moi, c’était une manière de voir si j’étais capable de maîtriser une narration simple, avec peu de personnages, un huis-clos doté de peu de moyens. Mandragore est un peu plus ambitieux, car en 17 minutes, on peut commencer à installer quelque chose qui va au-delà de la simple anecdote. Mon objectif est donc d’aller un peu plus loin à chaque fois, tout en essayant de travailler avec des gens avec lesquels ça s’est bien passé auparavant. L’étape suivante sera sans doute le long-métrage !

Pour Mandragore, je me suis inspiré de l’esprit des épisodes de The Twilight Zone, une série culte qui m’a beaucoup marqué étant jeune. Dans une moindre mesure, il y a eu aussi, plus récemment, les Masters of Horror, dont certains épisodes étaient vraiment réussis. J’aime beaucoup l’idée de chercher à créer un petit univers en 30 ou 60 minutes, et de terminer avec une chute originale. Je me suis donc inspiré d’un fantastique très classique, en abordant le thème de la sorcellerie, mais en y ajoutant un soupçon de science-fiction. Ce mélange des genres était le pari qu’on a cherché à relever, avec Fabrice Lambot, le producteur.

Comment as-tu débuté ta carrière de réalisateur ?

Gamin, je faisais des films super 8. A 10 ans, je m’essayais déjà à l’animation en bricolant des histoires avec des dinosaures et de la pâte à modeler, pendant que mes copains allaient jouer au foot. Je faisais ça dans ma chambre et puis je sortais une bobine de temps en temps, que je présentais à ma famille. Un peu plus tard, adolescent, j’ai présenté mon court-métrage Handicapman au Festival du Super 8 Fantastique de Mad Movies, grand rendez-vous annuel organisé par Jean-Pierre Putters, où le spectacle était autant à l’écran que dans la salle. On y voyait des choses maladroites, mais souvent étonnantes. A l’époque, faire un film était vraiment beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui, sans vouloir faire mon vieux con. Quand on coupait dans la pelloche, on n’avait pas intérêt à se tromper. Il n’y avait pas de négatif. Et question confort, ce n’était pas comme aujourd’hui avec un logiciel de montage. Toute coupe était définitive. Mais ces difficultés faisaient aussi partie du plaisir de créer. On ne se posait pas de questions, on faisait, voilà tout. Et en 1987, Handicapman a remporté le Prix du Public et le Grand Prix du Festival de Mad Movies. C’était une espèce de consécration, dont j’étais le premier surpris d’ailleurs.

Dans quelles circonstances as-tu rencontré René Laloux ?

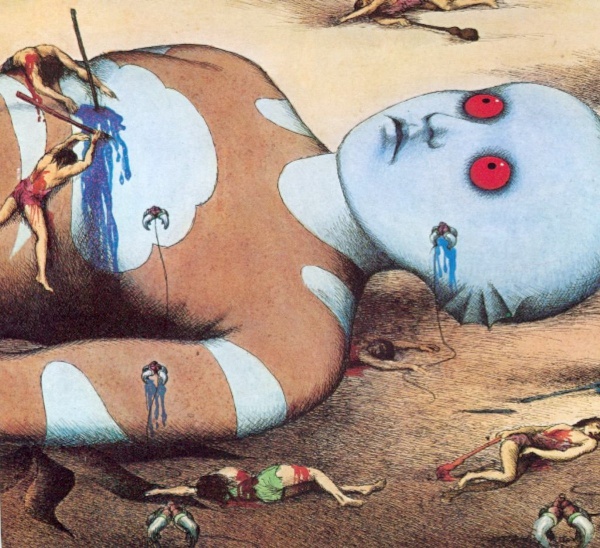

Tout petit déjà, j’aimais beaucoup le cinéma de genre et le cinéma d’animation. Et il y avait un seul réalisateur qui faisait ça en France : René Laloux. J’ai découvert très jeune son premier long métrage, La Planète sauvage, un film d’animation de science-fiction. A l’époque, ce mélange était tout à fait improbable. J’en avais d’abord vu des extraits à la télévision et ça m’avait fait halluciner ! Ce n’était clairement pas pour les enfants, le propos était assez pessimiste et bizarre, mais les images, hypnotiques. La thématique de La Planète sauvage est d’ailleurs un peu la même que celle de La Planète des singes : l’homme y est traité comme un animal par une race supérieure. C’était très troublant de voir ça.

J’ai rencontré Laloux en 1995, soit une dizaine d’années avant sa disparition. Je voulais tellement l’approcher que je me souviens m’être fait passer auprès de lui pour un journaliste de Mad Movies. Je me demandais donc comment j’allais lui avouer que l’interview ne serait publiée nulle part ! Mais finalement, ça s’est très bien passé. On a sympathisé et il m’a raconté plein d’anecdotes. De fil en aiguille, je me suis dit qu’il y avait vraiment un livre à écrire sur ce personnage. Car Laloux a rencontré énormément de difficultés pour faire ses films. Ce n’est pas pour s’apitoyer sur son sort, mais simplement pour expliquer pourquoi il n’a réalisé que trois longs-métrages dans sa vie. Il n’a jamais été vraiment reconnu…

L’écriture du livre s’est faite assez rapidement. J’ai pu rencontrer ses collaborateurs (comme Moebius, Caza, Topor ou Gabriel Yared). Par contre, après ça, j’ai mis huit ans pour trouver un éditeur. C’était très déprimant, mais finalement, ça ne faisait que refléter les difficultés que lui-même avait rencontrées pour faire ses films. En 2003, grâce à Philippe Caza, je suis entré en contact avec un petit éditeur, Le Pythagore, qui a réalisé un superbe travail, avec beaucoup de passion et d’honnêteté. Au final, je suis ravi du résultat et content d’avoir attendu aussi longtemps pour trouver la bonne personne.

René Laloux est-il vraiment connu en France ?

Je crois que c’est avant tout une histoire de génération. Quand je parle de La Planète sauvage autour de moi, ce sont plutôt les gens de 50 à 60 ans qui connaissent. Car le film a beaucoup fait parler de lui en remportant le Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes en 1973. Pourtant, Roland Topor, le graphiste du film, était beaucoup plus célèbre que Laloux, notamment auprès de la génération précédant la mienne, très sensible à ce film. Ma génération a été davantage marquée par Les Maîtres du temps, dessiné par Moebius et réalisé au début des années 80. Le troisième et dernier film de Laloux, Gandahar, sorti à la fin des années 80, est cher au coeur des spectateurs âgés aujourd’hui d’une trentaine d’années.

Ceux qui ont été sensibles aux films de Laloux dans leur enfance, sont restés marqués à vie. Je ne sais pas si René Laloux est connu, mais quand on a vu ses films, on ne les oublie pas. Au-delà de la forme vieillotte, leur pouvoir d’évocation reste incroyable. Et puis, chaque film est un véritable OVNI. Bien sûr, certaines personnes sont complètement réfractaires, ce que je comprends parfaitement car ce sont des films assez lents, décousus, un peu planants. Ils ne sont pas faciles d’accès, mais pour autant, ce sont des films très généreux : on trouve mille idées dans chaque oeuvre. Il n’y a rien qui ressemble à un film de René Laloux, ce qui en fait quelque chose de très précieux. Laloux n’est pas assez connu. C’est un peu un laissé pour compte, mais au final, il a fait les films qu’il voulait faire, et c’est déjà beaucoup.

Y a-t-il une relève dans le cinéma d’animation ?

De René Laloux, non, ce serait difficile… Même si, dans le genre, Les Enfants de la pluie sorti en 2003 et réalisé par Philippe Leclerc d’après des dessins et un scénario de Caza, est une réelle réussite. Mais c’est un cas unique. Pourtant, depuis les années 90, il y a beaucoup plus de films d’animation qui parviennent à se monter en France. Avant il y avait Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault, les films de Laloux, ceux de Jean Image, les Astérix, les Lucky Luke… A part ça, il n’y avait pas grand chose. A la télévision par contre, dans les années 80, il y avait des séries comme Ulysse 31, une production franco-japonaise qui m’avait littéralement traumatisé, au bon sens du terme. Il y avait une vraie invention : mélanger la mythologie grecque avec Star Wars, le tout avec un design d’animé japonais, fallait oser ! Du même producteur, Jean Chalopin, il y avait aussi Les Mystérieuses cités d’or qui ont marqué toute une génération. C’était du divertissement intelligent, bien fichu, de la bonne télé.

Aujourd’hui, il y a des projets d’animation intéressants mais, que ce soit sur le petit ou le grand écran, c’est toujours très ponctuel. J’ai un peu décroché de l’animation française car je n’y trouve plus trop mon compte. Je prends plus de plaisir avec les produits américains ou japonais… Malgré tout, ces dernières années, j’ai beaucoup aimé Renaissance, un film d’animation français qui en a : de la SF pour adultes, tout en noir et blanc, animé avec la technique de la motion capture, ce qui n’était pas si commun à l’époque. C’est clair que le scénario traîne un peu en longueur et n’est pas super original, mais il y a de très belles scènes et c’est un cinéma très courageux. Par les mêmes producteurs, il y a La Nuit des enfants rois (The Prodigies) qui va sortir prochainement, adapté d’un livre du français Bernard Lenteric. Ca a l’air très intéressant. En fait, ce qui me plaît c’est quand l’animation est au service du sujet, quand on oublie que l’on regarde de l’animation.

Pour en savoir plus

La page facebook de Mandragore :

http://www.facebook.com/mandragoremovie

Mandragore chez Metaluna Productions :

http://www.metalunaproductions.fr/movies/disponibles/mandragore/

L’ouvrage sur René Laloux :

http://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146566563

Le myspace consacré à René Laloux :