Ô trahison, ô infamie ! Le cinéma n’est pas que art, il est aussi business ! Il n’est pas création ex nihilo, il est avant tout réappropriation, recyclage, voire pompage pur et simple !

Contemplez, Mesdames et Messieurs : Le monument culturel qui se présente devant vous ne doit de s’être élevé que par la grâce de fondations creusées par d’autres. Que dis-je ? Par la grâce d’emprunts de matériaux de chantier sur le terrain du voisin ! Un monument d’écailles en caoutchouc made in Japan. À ma droite, Mesdames et Messieurs, la seule et unique tortue géante à réaction, le Dieu Vivant et Tutélaire des enfants du Globe, la Terreur des vils envahisseurs extraterrestres dresseurs de monstres cataclysmiques, le Challenger. C’est une tortue ? C’est un OVNI ? Non ! C’est Gamera !

Tout commence en 1954 lorsque la grande maison de production Toho sort sur les écrans un tokusatsu (film à effets spéciaux) qui allait devenir un véritable symbole : Gojira. Un peu moins de 10 ans après la capitulation du Japon et après plusieurs années sous surveillance étroite des États-Unis, le Cinéma de l’archipel donna corps au traumatisme engendré par la destruction de Hiroshima et Nagasaki. Franc succès dans son pays, Gojira alla aussi séduire le public américain par le biais d’une version tronquée et « dénipponisée », titrée Godzilla, king of the monsters. Ce fut le début d’une longue épopée cinématographique et l’acte de naissance d’un sous-genre du tokusatsu, le kaiju eiga (désignant les films de monstres géants), dont la Toho conservera le quasi monopole.

Du moins, jusqu’en 1965…

C’est à cette époque que la Daiei, compagnie concurrente de la Toho, décide qu’il doit bien y avoir une place pour elle sur le podium, quelque part à côté de Godzi. Quitte à ce que ce soit dans son ombre. Entre temps, le lézard atomique de la Toho s’était peu à peu mué en mascotte des enfants, empruntant alors une pente savonneuse qui allait finir, à moyen terme, par totalement décrédibiliser le genre. Mais plutôt que de reprendre le kaiju eiga à sa source cathartique, la Daiei vise plutôt la rentabilité immédiate et décide d’aller encore plus loin que son modèle dans l’infantilisation. Ainsi, Gamera fut. Et la Daiei vit que cela était bon.

Car oui, Gamera fut le seul vrai challenger capable de chatouiller l’égo de Godzi. Bien plus que le pauvre Guilala (devenu Itoka chez nous, dois-je vraiment vous expliquer pourquoi ?) ou Gappa, tout deux lancés par la Nikkatsu ou les tentatives courageuses de la Toei de sortir de la routine du kaiju (Les monstres de l’Apocalypse, Les monstres de la Préhistoire…). Pourtant, si Gamera jouit au Japon d’une popularité presque équivalente à celle de Godzilla, il est un quasi inconnu dans notre bonne vieille France. Et pour cause : La grande majorité des Gamera étaient tout simplement inédite chez nous, là où les Godzilla bénéficieront de quelques sorties au cinéma ou en vidéo, essentiellement dans leur montage U.S., parfois dans des éditions aux titres et aux visuels gentiment portnawak (des flying jaquettes, comme dirait Jean-Pierre Putters). Mieux encore, HK Vidéo entreprendra dans le courant des années 90 une grande entreprise de réhabilitation du mythe Godzilla en éditant en VHS, et pour la première fois en France, les montages originaux et remasterisés en VOST. Gamera, lui, n’avait eux droit qu’à une seule pauvre sortie en cassette sur le territoire français dans les années 80. Et même pas sous son vrai nom, qui plus est !

Mais on ne peut pas cacher longtemps à la vue du Monde une tortue de 60 mètres… WE Productions nous avait permis de découvrir la trilogie Gamera produite à la fin des années 90 en DVD, mais jusqu’ici, rien n’avait été fait pour les opus de la période allant de 1964 à 1980 (appelé « ère Showa », en référence au règne de l’Empereur Hirohito). Pour le public français curieux, motivé et plutôt anglophone, il restait toujours la possibilité d’en voir certains d’entre eux, dans leurs versions charcutées par AIP pour la télé américaine, sur des sites internet les proposant en consultation ou téléchargement gratuit, ces versions étant tombées dans le domaine public. Comble de malchance, les masters sont de qualité plus que médiocre. Il était grand temps de faire quelque chose, l’éditeur WE Productions le fait. Et il le fait franchement. En effet, WE nous propose deux coffrets DVD présentant, pour la première fois en France, les Gamera de l’ère Showa en version originale et intégrale. Nous allons pouvoir enfin rencontrer la légende pour de bon, à l’époque de sa folle et tumultueuse jeunesse.

Si l’on compare globalement la filmographie de Godzilla et Gamera, force est d’admettre que ce dernier a eu bien du mal à tenir la distance face à son ainé : Après un démarrage-canon au rythme d’un film par an, la saga subit une première brutale interruption de 9 ans entre Gamera vs. Jiger (1971) et Uchu kaiju Gamera (1980), le dernier épisode de l’ère Showa. Mais cela correspond à une crise nationale sur le marché du kaiju que tous ces géants, Godzilla compris, subiront de plein fouet vers le milieu des 70’s. Cependant, il serait malvenu pour Gamera de se parer d’une coquille d’œuf à la Calimero en invoquant l’iniquité du Destin. D’abord parce que question couvre-chef, on pourrait trouver plus seyant pour une tortue géante, volante et cracheuse de feu. Ensuite parce que si la conjoncture ne lui fut pas favorable très longtemps, elle n’est pas la principale responsable de la carrière erratique de ce fer de lance de la Daiei. Car le premier à blâmer en cette matière… est la Daiei elle-même.

Ceci étant dit, revenons à nos tortues… Même dans une entreprise de pompage éhonté, il faut savoir se distinguer un minimum. Ainsi, Gamera n’est pas un enfant de l’atome, ses origines sont beaucoup plus anciennes… Nous n’en n’apprendrons d’ailleurs que peu de chose, ce qui donnera le champs relativement libre aux initiateurs du reboot de la série dans les années 90. Le premier épisode, Daïkaiju Gamera (Gammera (sic), the Invincible aux USA), dernier kaiju eiga tourné en noir et blanc, présente Gamera comme une créature antédiluvienne et légendaire (son existence est consignée dans une sorte de Pierre de Rosette d’origine incertaine), accidentellement réveillée par une explosion atomique provoquée par le crash d’un avion de chasse russe expérimental. Le nucléaire participe donc à sa libération, mais nullement à sa genèse, et ce sera là la seule évocation de la menace atomique dans toute la période Showa du monstre. Mais il est temps d’en arriver à l’un des ingrédients qui feront tout le « sel » de la première ère de Gamera, déjà présent ici : Daikaiju Gamera est en effet le premier film du genre à mettre au premier plan un enfant dans son scénario. Un enfant ? Mais Gamera n’est-il donc pas un danger, un fléau ? Oui et non. Oui si, en plus de sa taille handicapante pour faire des créneaux en ville sans renverser de buildings, l’on tient compte du fait qu’il se nourrit de feu en générale et de carburant fossile en particulier. Faut pas déconner avec la crise de l’énergie… Non si l’on s’en tient à l’avis de Toshio, le petit garçon renfermé et fan de tortue à qui Gamera a sauvé la vie.

Le voici donc, ce gamin qui tient un rôle central dans Daikaiju Gamera. Mais attention ! « Central » ne veut nullement dire ici qu’il est important du point de vue narratif ! Car si le personnage de Toshio bénéficie d’un confortable temps de présence à l’écran, c’est très souvent pour ne rien faire qui pourrait faire avancer l’intrigue Son activité principale consiste à échapper à la vigilance de sa grande sœur pour tenter de revoir de près son colossale sauveur, ou crier à qui veut l’entendre que non, Gamera n’est pas méchant. La résolution du problème Gamera reste dans les mains des adultes, qui mettront au point le plan Z (re-sic) : Appâter le monstre avec du pétrole en feu pour l’enfermer dans une fusée direction l’espace. On croirait un traquenard mis au point par Vil Coyote et financé par les Nations Unis.

Le film a clairement pour but de nous faire les présentations avec sa grande star en puissance. Vis-à-vis des délires pop qui contaminaient à l’époque le kaiju (pour le meilleur ou pour le pire), Daikaiju Gamera est d’une facture sobre, aussi bien dans son écriture (totalement sous influence, certes), sa mise en image et ses effets spéciaux, soignés mais un poil moins bluffants que ceux d’un Rodan ou un Invasion Planète X. On pourrait presque user du terme « old school » si nous ne parlions pas d’un genre alors vieux de seulement 10 ans. Tout juste a-t-on droit à une séquence complètement hors-sujet, mais probablement « édifiante » une fois remise dans le contexte social du Japon de l’époque, présentant des teen-agers nippons préférant danser le twist en boite de nuit plutôt que d’évacuer un Tokyo en pleine dévastation. Mal leur en prendra. Ah, ces jeunes…

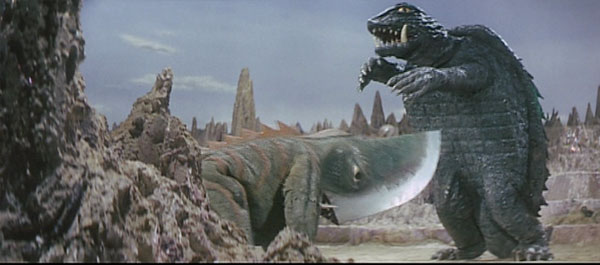

De jeunesse, il en sera curieusement beaucoup moins question dans le second épisode, prestement emballé l’année suivante : Gamera vs. Barugon (War of the Monsters pour les US). Une séquelle étrange, au scénario pourtant attendu (Gamera revient, n’est pas content et a affaire à un adversaire à sa taille) mais rétrospectivement à part dans la continuité d’une saga qui se cherche encore. Ce sera, toutes proportions gardées, l’épisode le plus adulte de l’ère Showa de la tortue-fusée : Pas d’enfant au premier plan, un Gamera vènère, un récit d’aventure à l’ancienne avec jungle et sables mouvants reconstitués en studio, meurtres, « sauvages » fuyant au premier coup de feu et jolie sauvageonne au cœur à prendre. Car oui, il y a bien une histoire d’amour dans Gamera vs. Barugon, et même des allusions bucco-sexuelles assez rigolotes quand on y prête attention. Cette « exception gameresque » serait-elle liée au fait que Gamera vs. Barugon soit le seul film que Noriaku Yuasa, metteur en scène attitré des Gamera « classiques », ne réalise pas ? Allez savoir…

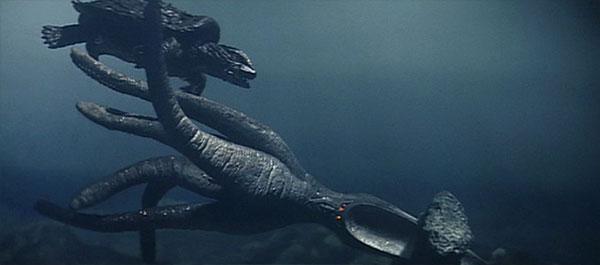

La saga se cherche, certes, mais n’en perd pas le nord pour autant : Après avoir pillé le premier Godzilla, la Daiei part à l’abordage de Godzilla contre Mothra. En inversant les rôles, toutefois, puisque c’est ce film qui va assoir Gamera comme une entité protectrice en l’opposant à Barugon, créature difficilement identifiable (quelque part entre le varan de Komodo, le crapaud et le rhinocéros… et un extincteur, aussi…) mais qui sera loin d’être la chimère en plastoc la plus délirante que devra affronter notre tortue.

Car comme Godzilla, Gamera est désormais bien parti pour affronter un nouveau challenger à chaque film. Après Barugon, alias le cousin germain au troisième degré de Mothra, le suivant sur la liste sera le plus récurrent : Gyaos, le « frère caché » buveur de sang et hydrocéphale de Rodan. À l’occasion de ce premier round, la Daiei fait table rase de Gamera vs. Barugon et arrive enfin à la formule qui perdurera jusque dans les années 80. Les enfants deviennent les véritables ressorts de l’intrigue : Ici, non seulement le gamin de l’histoire baptise le méchant monstre, mais toutes les tactiques visant à le détruire sont suggérées par lui. Pendant ce temps, Gamera laisse au vestiaire le peu d’ambigüité qui lui restait pour personnifier le chaînon manquant entre Superman, Goldorak et Casimir. Bref, c’est à partir de ce Gamera vs. Gyaos que Gamera sera « vraiment » Gamera.

C’est aussi le début de la routine pépère, les suites se brodant sur des canevas déjà rodés ailleurs : Une poignée d’extraterrestres débarquent sur Terre et au Japon en particulier pour nous envahir en lâchant leur(s) streum(s) géant(s) dévoué(s) (Gamera vs. Viras, Gamera vs. Zigra, Gamera le monstre de l’espace). Ou un monstre surgi du passé menace le bon déroulement de l’Exposition Universelle de Tokyo, ce qui semble être un acte bien plus intolérable que de détruire la ville (Gamera vs. Jiger). Ou encore, des enfants se retrouvent prisonniers d’un duo d’aliens feminines sur une planète peuplée de kaijus (Gamera vs. Guiron). Une fois la situation posée, Gamera arrive, répondant aux prières des enfants en détresse et accompagné de son thème musical triomphant, fait un premier round avec le(s) méchant(s) monstre(s), est blessé, puis revient au dernier acte pour administrer une solide rouste à la pesante menace. Fin. C’est simple, carré, immuable, presque reposant. La seule véritable évolution, c’est le rachitisme de plus en plus criant des budgets alloués aux films : Effets spéciaux faiblards (même pour l’époque), décors en carton, maquettes bâclées par manque de temps et de moyens et costumes de monstres ahurissants. Celui de Gamera, lui, ne change pas d’un poil (contrairement à celui de Godzilla qui subira pas mal d’évolutions). Mais comme nous allons le voir, ce dernier point s’avère très pratique…

En effet, il est temps d’aborder le dernier élément constitutif de la saga de Gamera : L’usage systématique de stock shots des combats antérieurs de notre tortue. Si Gamera vs. Gyaos et Gamera vs. Guiron, le quatrième film, sont de modestes éloges au remplissage (ses pseudo flash-backs peuvent meubler jusqu’à 15 minutes de métrages, tout de même…), les quatre autres sont des manifestes échevelées du recyclage de pellicule : Les stock-shots y constituent au bas mot 90% des scènes à effets spéciaux. La Daiei poussera sa quête perverse du développement durable adaptée au cinéma jusqu’à inclure des pans entiers du premier film (dans Gamera vs. Viras, notamment), personne ne semblant s’offusquer d’éventuels problèmes de raccord avec les scènes en couleurs… Le champion toutes catégories dans cette discipline sera Gamera, le monstre de l’espace (Uchu kaiju Gamera, 1980), huitième et dernier film de cette période : Cet épisode tardif pourrait presque passer pour une arnaque, étant donné qu’à peu de choses près, aucune scène présentant la tortue géante et ses adversaires n’est originale. TOUS les films précédents sont mis à contribution. Mais puisqu’il marque la mise en sommeil de la saga jusque dans les années 90, on peut aussi y voir une sorte de baroud d’honneur roublard, un All Stars Gamera aussi opportuniste que rétrospectif. Et enfin, ce sera tout bénéf’ pour la France qui, dans un seul film, aura droit à un digest de tout ce qu’elle avait loupé. Car oui, Uchu kaiju Gamera est le seul d’entre les huits métrages qui soit sorti sur notre territoire en VHS sous le titre Gameka (sic ter) et les trois super-women ou encore Gamerak (toutes ressemblances avec un certain robot à cornofulgure étant… pas très fortuites).

Mais alors que la conclusion de cette chronique arrive à toutes jambes, des questions doivent probablement se faire jour dans l’esprit du lecteur : Gamera n’est-il donc qu’une pompe à fric aux joints usés, une vulgaire opération marketing sans âme et sans fond(s)… Et donc sans intérêt ?

La réponse est simple : Oui, mais non. Et réciproquement.

Oui, Gamera a été crée essentiellement pour disputer à la Toho son égémonie sur le divertissement à base de catch entre monstres. Oui, le but était de refaire du Godzilla avec le moins d’investissement possible, quitte à user de ficelles cache-misère honteuses. Mais Gamera, c’est bien plus que ça. Car au delà de toute son arrière-boutique bassement mercantile, cette saga parvient à accomplir un petit miracle : Retranscrire sur pellicule l’esprit et la texture des histoires que les enfants peuvent inventer dans leurs chambres avec leurs jouets. Sans doute que les conditions de production drastiques en terme de temps et de budget ont donné à ces objets à priori calibrés, ces ersatz pas même camouflés, cet aspect foncièrement basique, naïf et « brut de décoffrage » rafraichissant. Les Gamera de l’époque Showa sont de vrais spectacles pour gamins pas très sages, plein de bruits, de fureur et de suspension d’incrédulité acrobatique. Et c’est sans doute là que réside la clé du succès de Gamera auprès du public de l’époque, bien plus que son côté Godzilla low cost, et qui fera que le personnage perdurera, même pendant sa longue absence, dans l’esprit de toute une génération… Et dans quelques autres œuvres : Il fera un court caméo dans le manga Dragon Ball en 1984, et certains Golgoths de Goldorak pourrait facilement passer pour des « Mechagamera ». Certes, ces films ont les (gros) défauts de leurs (modestes) qualités, certains « messages » ont la finesse de leur héros (du nationalisme de mauvais aloi affleure ça et là) et la nanardise est souvent au rendez-vous (mais est-ce forcément un défaut ?). Mais avouons-le franchement, ce n’est pas tout les jours que l’on peut voir dans un film « live » une tortue géante faire de la barre fixe, affronter un croisement génétique entre Homer Simpson et un katana sur pattes qui lance des shurikens avec sa tête (Gamera vs. Guiron) ou voir l’empalement à répétition du héros servir à un gag visuel, quelque part entre Benny Hill et le Sam Raimi de Army of Darkness (Gamera vs. Viras)…

Les éditions que nous propose WE Productions proposent l’essentiel, à savoir les films avec une image de très bonne tenue, en VO et format respecté, le tout dans de très beaux packagings. On pourra regretter l’absence de bonus digne de ce nom et quelques menues coquilles dans les sous-titres, mais la possibilité d’avoir enfin à disposition l’intégrale de Gamera, là, sur son étagère, est déjà en soi exceptionnelle. Un bel hommage est enfin rendu à cette icône alternative du Cinéma nippon dans notre pays. Il aura fallu attendre, mais heureusement, les tortues sont patientes.

C’est pour des articles de ce genres que je reviens réguilèrement sur cinétrange, ou comment apprendre en s’amusant ! ; ) Bonne continuation !

Je suis content si ça peut faire plaisir.