Un metteur en scène de théâtre de Schenectady (NY) perd sa femme (peintre) et sa fille (charmante), toutes deux parties à Berlin vivre un rêve de bohême. Notre héros échoue ensuite à tremper sa nouille avec une ouvreuse (elle vit dans une maison toujours en feu), obtient une bourse de création pour génie (au montant apparemment infini), monte à New York et se lance dans une pièce totale (qui nécessite des centaines d’acteurs, des décennies de répètes et la reconstruction d’une ville dans la ville). Quarante ans passent (ou bien cinquante). Fondu au blanc, game over.

En anglais, scénariste se dit « writer » et c’est exactement ce qu’est Charlie Kaufman, multiprimé pour le script de « Eternal sunshine of the spotless mind » : un écrivain.

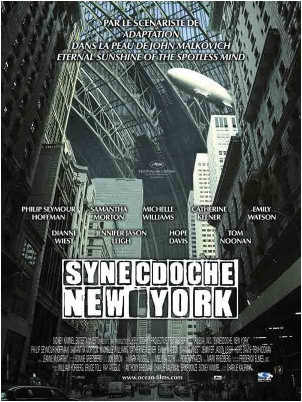

Et « Syn/NY » échoue là où « Being John Malkovitch » et « Adaptation » réussissaient, à cause de ça précisément. Ce n’est pas un bon film, c’est à peine du cinéma, la faute à un réalisateur inexistant (Charlie Kaufman est lui-même derrière la caméra) et un hubris partout à l’oeuvre, lié à la puissance démiurgique dont Charlie se trouve investi. A l’image de son héros, Hollywood lui a signé un chèque en blanc, lui permettant de s’offrir tous les mate paintings du monde, un casting miroir de huit actrices bankables, d’incroyables maquillages, le tout pour peindre de propre un labyrinthe de sens alambiqué dans lequel le spectateur est irrémédiablement égaré.

Comme son titre, « Synechdoche New York » est d’un abord complexe, un peu référencé, vaguement grotesque. A un niveau de lecture plat, nous suivons les quarante dernières années de vie de Caden Cotard (joué par Phil Seymour offman), présentées linéairement mais dans un chaos temporel et symbolique constant. Dès la scène d’ouverture (un petit déjeuner en famille) trois mois s’écoulent entre le levé et le départ au travail. A l’inverse, les dix ans que Caden passent avec sa seconde femme sont expédiés en cinq plans, de la rencontre à la rupture. La logique qui préside à ce récit est celle des rêves ou des cauchemars, au point que l’on s’attend à voir le héros se réveiller d’un instant à l’autre.

Mais ça n’est jamais le cas, et c’est là une saine intuition de la part Kaufman, qui prétend approcher, dans son travail, une forme de vérité du monde : ce temps incertain est celui de notre existence même.

Depuis « Malkovitch », la thèse à Charlie n’a pas bougé : le monde n’est réel que dans la subjectivité de nos représentation. Dire le vrai revient ainsi à parler de ce filtre, à dévoiler les mensonges constants de la fiction du monde. Dans une certaine mesure, le scénario de « Syn/NY » est un aboutissement de ce boulot d’écrivain, le moment où le décor cesse d’être objet d’attention (la maison en feu est pur symbole), où la révérence au réel est suspendue définitivement (des zeppelins dérivent dans le ciel factice d’un NY futur) et où le personnage, seul et esseulé, est confronté au tragique de son mode de pensée. C’est, du coup, un film extrêmement

triste, de loin le plus dur de l’oeuvre de Kaufman, dans lequel l’humour qui cherche à contrebalancer sonne très faux et où la détresse du personnage est évidente, face à des étapes aussi drôle que la mort des proches, l’amour qui finit, l’incertitude face à ses propres sentiments, le doute vis-à-vis de la pertinence de son existence, etc.

Les histoires de Kaufman ont par surcroît un charme déglingué qui leur est propre, une conscience de la structure qui fait virer tous les films qu’il écrit de droite et de gauche à chaque demi-heure, une insistance poétique à tirer le spectateur par la manche pour lui montrer les ficelles de son taf, et tout est là, à nouveau, glissant du rire woodyallenien des scènes de famille au tragique abstrait de la chute, plus quelques passages d’anthologie surgis de nulle part, imprévisibles, comme celui de

l’apparition d’une doublure du héros, qui lui révèle l’avoir suivi pas à pas pendant vingt ans et qui est capable de mener sa vie mieux que lui-même…

Mais si « Synecdoche New York » est une bonne histoire, elle s’étale en tant que film. Spike Jonze, qui aurait du le tourner, en aurait sans doute fait quelque chose d’impressionant. Il manque ici un auteur de cinéma, quelqu’un qui s’approprie la matière même de ce qui fait un long-métrage, qui sache écrire au-delà des mots de Charlie, des images, un montage.

Le cinéma est un medium linéaire, mal adapté aux récits métafictionnels, qui nécessitent renvois, lectures parallèles, mise en abyme et retours. Les meilleurs films scénarisés par Kaufman exploitaient cette tension (qui est celle du scénario et de la réalisation) : « John Malkovitch » et « Adaptation » parlent de cinéma, de l’interface entre réel et filmé, du mensonge de la suspension of disbelief. Au point, dans le second film, de produire un script dysfonctionnel dont la puissance fait trébucher tout le récit.

« Adaptation » est une expérience de cinéma épatante, dans laquelle scénar et réal sont en guerre ouverture, jusqu’à exploser la structure narrative. Dans « Syn/NY », Charlie se débarrasse dès le départ du medium en inventant un metteur en scène de théâtre (Calderon ! Pirandello ! Shakespeare !… des écrivains encore). Il croit pouvoir masquer ses manques par unenflement du verbe. Mais au bout d’une demi-heure, le spectateur est noyé : tout est subtil, tout est symbole et signifiant, tout se dédouble. Vous vient une idée, Kaufman l’a eue avant et la désamorce. Vous attrapez un fil, il le coupe. Vous prenez du plaisir, il le court-circuite. « Syn/NY » est honnête et fou, c’est un film énorme et irregardable, tant il grouille, tant il est percé de portes, gavé de sens jusqu’à la nausée. Il n’a pas un message à nous véhiculer mais huit cent, et tous contradictoires, parce que Kaufman n’est pas dogmatique, parce qu’il est trop poli pour rien nous imposer.

Et puis, et c’est encore plus triste, la totalité des informations visuelles sont illisibles. Le film a nécessité un travail colossal sur les décors, les maquillages, les maquettes : tout ça en vain. Le maillage des mots est trop dense, le rythme du récit trop soutenu pour que l’on puisse rien comprendre de ce que la toile de fond véhicule. On passe à côté des enjeux du vieillissement, on rate la complexité des décors enchâssés, on ne fait qu’apercevoir les dessins animés, les affiches et les magazines…

Et puis, et c’est encore plus triste, la totalité des informations visuelles sont illisibles. Le film a nécessité un travail colossal sur les décors, les maquillages, les maquettes : tout ça en vain. Le maillage des mots est trop dense, le rythme du récit trop soutenu pour que l’on puisse rien comprendre de ce que la toile de fond véhicule. On passe à côté des enjeux du vieillissement, on rate la complexité des décors enchâssés, on ne fait qu’apercevoir les dessins animés, les affiches et les magazines…

Ce qu’il a manqué à ce film c’est un auteur visuel, quelqu’un de capable de mettre en scène et de monter une oeuvre de cinéma. Charlie Kaufman espère, en bonus, que l’on reverra son film, et qu’à chaque fois on y trouvera des choses nouvelles. Et ça résume bien son échec : personne ne se remate un film parce que son réalisateur DIT de le faire. On les revoit parce qu’on les a aimé une première fois et qu’on veut approfondir ce plaisir. Le monde est plein de beaux films, souvent moins bavards, parfois aussi profonds. Le deuxième round attendra.

*

« Synecdoche New York » était sorti de façon un peu confidentielle en avril 2009. Le dévédé édité par Ocean Film a paru en octobre de la même année. Dans les bonus, l’interviouve de Charlie Kaufman sur l’ensemble de son boulot est captivante et dure presque une demi-heure.

Vous n’avez rien compris! Il ne faut pas écrire des critiques…

C’est vrai. Mais alors que faire de mon temps en attendant la mort ?

te faire un max de pognon mon gros salopard !

Viagra ! Cialys ! Uranium enrichi !

http://www.lulu.com/product/couverture-souple/rainbow-mist/12475662

Click click click.

Le panda a l’air succulent. Hmmmm.

Well wetitrn review, which convinces the reader this is, indeed, a collection of work well worth the price, time read…and time spent mulling over what was wetitrn, what was absorbed from those pieces.

Très bien, alors il n’y a rien de bien a en tirer du film?

Alors que c’est juste un chef d’oeuvre sur tout les plans…

Il faut retourner regarder Sous le Soleil je crois là parce que c’est pas parce qu’on ne comprend rien qu’il n’y a rien à y comprendre.

Il faut un minimum vous remettre en question et revoir le film en réfléchissant à un niveau que vous ne dépassez pas souvent ou très très très (très) rarement.

Si c’est un niveau de réflexion que vous n’avez jamais atteint alors là oui le film est un navet. A la hauteur de ce qu’on est, je pense.

Il y a d’autres critiques qui expliquent un peu plus le sens du film, ça vous aurez aidé avant d’écrire un avis qui révèle tout l’étendu de votre ignorance globale.

Merci. J’ai googlé le film & suis allé voir la première critique en français recensée – celle de Télérama. Ça m’a fait bien mal au cul, du coup, parce que je suis largement d’accord avec ce qu’ils écrivent. Vous avez bien raison, quelque chose ne va pas chez moi. Par quelle saison de Sous le soleil me recommandez-vous de commencer ma cure ?

Je suis venu à Synecdoche après avoir lu « Antkind », le premier roman de Charlie K. Je voulais voir s’il y avait de la continuité dans les idées, surtout en termes de suicide artistique, et de méditations sur la vieillesse, la mort, le réel…

Heureusement que je n’avais pas lu votre chronique avant !

En lisant le livre, les bras m’en étaient tombés, mais pas assez longtemps pour ne pas actionner la télécommande.

Du coup, je tombe immensément d’accord avec vous, et je vous envierais presque vos moyens d’expression; pour l’instant c’est le pire film de Charlie K. que j’aie jamais vu.

Et j’en profite pour vous dire que j’aime beaucoup ce que vous faites ! Hildegarde était magnifique.

Oh bah ça c’est gentil, heing.