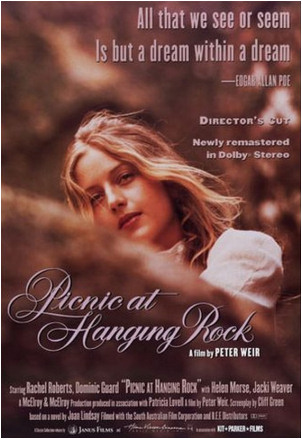

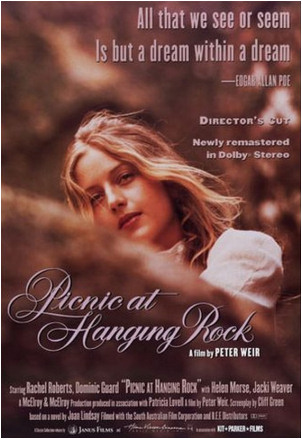

PICNIC A HANGING ROCK de Peter Weir (1975)

Les oies blanches d’un pensionnat privé, au coeur de l’Australie victorienne, partent en ballade du dimanche. Profitant d’un bref relâchement dans la surveillance, trois d’entre elles s’esbignent par les rochers. Elles montent, elles montent, et ne reviennent jamais. A la tête du groupe de fugueuses, la belle Miranda, que tout le monde aime dans le secret de son coeur. Un ange de Boticelli qui va mener ses conseurs à la mort, qui sait, ou bien vers le ciel, ou ailleurs encore. Rien ne sera, au final, révélé.

Les oies blanches d’un pensionnat privé, au coeur de l’Australie victorienne, partent en ballade du dimanche. Profitant d’un bref relâchement dans la surveillance, trois d’entre elles s’esbignent par les rochers. Elles montent, elles montent, et ne reviennent jamais. A la tête du groupe de fugueuses, la belle Miranda, que tout le monde aime dans le secret de son coeur. Un ange de Boticelli qui va mener ses conseurs à la mort, qui sait, ou bien vers le ciel, ou ailleurs encore. Rien ne sera, au final, révélé.

Debut movie d’un futur réal hollywoodien (Mosquito Coast, Poètes Disparus, Truman Show), tourné dans son pays d’Oz natal, Hanging Rock est un genre de chaînon manquant entre les photos saphiques de David Hamilton et le drame esthétique de Virgin Suicide (Sofia pompa et l’avoue volontiers). Un récit tiède et languissant, inquiétant en sourdine. Car plus le film avance, plus on se demande si cette disparition inexpliquée est l’acte de mort qu’on nous présente. Si ça n’est pas plutôt une échappée belle, un geste de survie.

Le labyrinthe du pensionnat, la pesanteur des règlements, l’omniprésence compassée de l’Angleterre coloniale, contrastent avec la beauté arcadienne mêlée de sauvagerie de l’outback. Au mur, dans le sombre des tentures, le portrait de sa Gracieuse Majesté tient les jeunes filles à l’oeil. Au creux secret de leurs lits, dans le temps flou du traumatisme, celles restées derrière espèrent disparaître, elles aussi. Elles fantasmes des enlèvements. Elles rêvent de savoir voler.

Ce Picnic est un beau film lent, opaque et lumineux. Rien ne se résout. La psychologie reste de surface, très peu de choses sont dites. L’essentiel est invisible, caché par des bribes de poèmes, des gestes étudiés, éduqués, le motif répétitif d’une BO bizarre. Derrière le conte de fée evanescent, on devine des préoccupations sociales, politiques, et ce rapport à la nature ambigü des pays trop grands où elle existe encore. On devine qu’Hanging Rock pourrait être lieu de culte chamanique. Que dans l’opposition UK – aborigènes reposerait une esquisse d’explication. A moins que celle-ci ne soit entièrement contenue dans le fantasme d’un homme mûr se rêvant en adolescente début de siècle.

Ce Picnic est un beau film lent, opaque et lumineux. Rien ne se résout. La psychologie reste de surface, très peu de choses sont dites. L’essentiel est invisible, caché par des bribes de poèmes, des gestes étudiés, éduqués, le motif répétitif d’une BO bizarre. Derrière le conte de fée evanescent, on devine des préoccupations sociales, politiques, et ce rapport à la nature ambigü des pays trop grands où elle existe encore. On devine qu’Hanging Rock pourrait être lieu de culte chamanique. Que dans l’opposition UK – aborigènes reposerait une esquisse d’explication. A moins que celle-ci ne soit entièrement contenue dans le fantasme d’un homme mûr se rêvant en adolescente début de siècle.

Quoi qu’il en soit, ça vaut le coup de soleil.

SPIDER était le très bon court accompagnant. La chute d’une farce pas drôle, orchestrée par un practical joker maladif. Réal géniale, pince-sans-rire et ultra carrée : un peu comme si Gus Van Sant filmait une blague de Toto. Nash Edgerton a sorti un long-métrage sérieux (The Square) il y a quelques mois. Noté sur mes tablettes.

Et puis, à la session de minuit,

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW de Jim Sharman

film culte parce que culte et que l’on vient voir pour s’encanailler, pour faire partie du happening. Don’t dream it, be it et autre fariboles.

La plus bizarre projo que j’ai vu du RHPS avait lieu dans un centre d’art contemporain, en compagnie d’une vingtaine d’intellos culs pincés. Ils étaient sortis tard le soir pour élucider ce que cette pantalonade pouvait avoir de fascinant, ce qui justifiait qu’elle soit encore projetée trente ans après sa sortie. Dépouillé du cérémoniel, cette nuit là, le show ponctués de toussotements prit une dimension bizarre, un peu embarassante.

A Strasbourg on était en terrain connu, dans une variante plutôt honnête des séquences hebdomadaires (Paris, Londres, Nouillorque). Beaucoup de nouveaux venus dans la salle mais un rite orthodoxe suivi à la lettre. Riz, flotte, briquets, pécu. Et cette interaction unique entre salle et écran, rendue possible (ou parasitée ?) par la présence d’acteurs amateurs sous l’écran.

Il m’a semblé d’un coup, dans le halo gris poudreux du projo, que le cinéma lui-même était le troisième sujet du film(après 1. l’apologie de la luxure hétérodoxe et 2. l’incitation du port de jaretelles), construit comme un catalogue de nanarderies SF, bis, alternatives (même si ça manque de drogue). Le RHPS c’est du proto-tarantino, au fond, mais sans la prétention de faire du mainstream, avec un travesti vampire et beaucoup trop de courts-circuits scénaristiques. Un récit baroque et un peu débile, que rien ne prédisposait, au départ, à devenir ce phénomène de mode indémodé. Alors quoi ? Pourquoi Frank-n-Furter, Magenta, la planète Transylvanie et le Time Warp sont-ils si adulés ?

(réponses à adresser à la rédaction, qui fera suivre)