Partie 3 – Le chainon manquant

En plaçant tout le courant de SF des années cinquante et La Planète des Vampires côte-à-côte, il est facile de remarquer tout l’écart entre leurs mentalités. Dans ce cadre très standardisé qu’était ce genre, comme le précisait Jean-Pierre Jackson, l’ennemi venait de l’extérieur de la norme. Il faisait partie d’un bestiaire folklorique, était évidemment grotesque, bestial, et représentait une cristallisation de toutes les peurs en une seule, symbolique. Toutes les peurs refoulées du public étaient plaquées sur cet intrus, que ce soit la difformité physique ou la peur d’être dévoré ou même asservi. D’où la teinte très « rouge » de l’envahisseur belliqueux dans le sous-texte. Au-delà d’une horreur qui marche ou d’un être qu’on ne peut définir selon les normes humaines, il est chaotique.

L’une des études les plus pertinentes sur ce sujet précis réside dans l’incunable Anatomie de l’Horreur, de Stephen King (deux volumes que tout amateur se devrait de lire). L’un des angles d’approche de King oppose Dionysos (Chaos) et Apollon (Ordre). The Thing from Another World (1951) de Christian Niby (et officieusement Howard Hawks), le représentant le plus significatif de ce style de film à cette époque donnée est l’illustration parfaite du principe qui nous occupe ici. L’extra-terrestre et le monstre sont le chaos, l’ordre était là avant leur arrivée, et une fois l’agent perturbateur éliminé l’ordre reprends son cours. La folie dionysiaque est libérée de manière impromptue (comme une catastrophe naturelle) mais la transgression qui dévaste l’ordre établi sera toujours, et c’est impératif, toujours écartée à la fin. Regardez bien le ciel malgré tout, cela pourrait survenir de nouveau si vous n’y prenez garde.

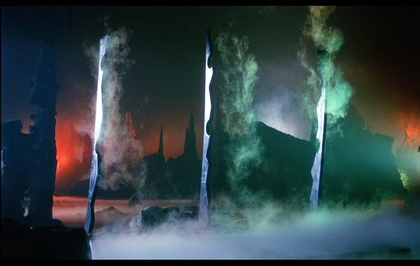

À compter de L’invasion des profanateurs de sépultures, l’ordre n’est plus clairement positif (et il se pourrait même qu’il soit mauvais). Cet état d’esprit enflera dans les années soixante où les changements éclatent de partout. Sa manifestation la plus marquante que l’on aime à rappeler étant l’année 1968. Bien avant cette date, c’étaient toutes les sixties qui tremblaient sur leurs bases, 1968 n’étant qu’un pic visible mais tardif. En 1965, elles étaient déjà loin les années cinquante et leur sureté d’opinion sur ce qui compose le bien et le mal. L’autre, le lointain, l’ennemi facile à montrer du doigt, commence à devenir proche, un ennemi intime. Il se pourrait même que cet ennemi soit tout simplement nous-mêmes. Le corps et la pulsion deviennent centraux dans la société bouillonnante qui s’affirme. Chez Bava, l’homme est pulsion. La pulsion, meurtrière. La chair, pourrissante. Le chaos est permanent et se niche dans chaque recoin de ce qui existe. Le credo, la corruption.

Quant à la parenté entre Alien et La Planète des Vampires, elle est criante. Passe encore l’atterrissage hasardeux, le signal qui conduit les vaisseaux sur Aura, les pieds massifs des astronefs par rapport aux astronautes à leur proximité. C’est quand le réalisateur cadre le squelette géant gisant dans l’immense structure extraterrestre puis l’information que ces extraterrestres ont été terrassés par une espèce inconnue « de l’intérieur », que l’on s’exclame : Dan O’Bannon a obligatoirement vu ce film tant les similitudes se recoupent. Ce squelette est une réminiscence du « Space Jockey » que découvrent les aventuriers du Nostromo. Le parasitisme, même s’il est primitivement organique chez Scott, participe de la même froide logique. Le parasite doit investir les corps de force et tuer pour survivre.

Concernant l’antériorité, comme développé dans le chapitre précédent, La Planète des Vampires est plus proche du remake de The Thing par Carpenter (1982) que de l’original, et plus proche d’Alien (1979) que d’It, Terror from Beyond Space (1958). Dans The Thing from Another World, la paranoïa n’existe pas entre les membres de la base, à la rigueur envers le scientifique que d’aucuns soupçonneraient de pactiser avec la créature (La méfiance envers les blouses blanches était de mise. C’était quand même eux qui avaient conçu la Bombe A, dans l’esprit du public). Dans la version de Carpenter, chacun est potentiellement « La Chose ». La fin pessimiste du film de Bava était loin d’être répandue en son temps. De plus, même si il n’y a pas de portée très élevée, elle adresse une bonne pique à nous, les hommes du temps présent, à l’aide d’un commentaire ironique. Nous ne sommes que des « primitifs ». Rien de très étonnant de la part du futur réalisateur du nihiliste La Baie Sanglante.

Toute bonne fin de film de science-fiction à teneur quelque peu horrifique se devait de terminer plutôt ainsi : le monstre était éliminé par la ruse, la technologie (un piège électrique, de la dynamite), la rectitude de l’esprit civilisé et le courage. Dans La Planète des Vampires, l’être humain est terrassé, balayé tel un fétu de paille, aussi cliniquement que le sera plus tard un certain équipage en vase clos par un organisme étranger implacable, l’architecture d’agression incarnée par le huitième passager. L’originalité du traitement a trouvé écho et la modernité du récit saute aux yeux. Bava était un passeur, son film, comme ses meilleurs films, est un chainon manquant entre une certaine façon de définir les canons de l’épouvante au cinéma et une nouvelle bien plus insidieuse.

Addenda : Nos confrères de La Kinopithèque appuient l’opinon que les auteurs d’Alien n’auraient jamais vu le métrage de Mario Bava. De quoi tempérer l’assurance de la filiation.