Léo est content, il a découvert un nouveau réal qui lui parle. Qui fait des choses bizarres et étonnantes, plutôt malines, différentes. Pas exemptes de défauts, mais qui titillent certaines de ses marottes : la SF, l’expérimentation narrative, le cinéma des sens, l’intelligence du montage.

D’où le titre de ce film clash. Soderbergh dit de lui qu’il est l’impossible rejeton de Lynch et de Cameron. Perso, je le verrais plutôt sorti armé du crâne d’Alain Resnais (période « Je t’aime, je t’aime », justement).

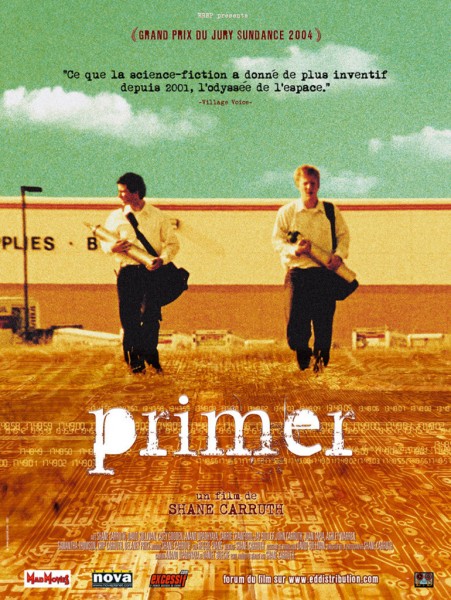

De qui que je cause ? De Shane Carruth, messieurs-dames !

Dont la filmographie complète, à ce jour, est composé de deux films : « Primer » (2004) et « Upstream color » (2013).

* Qu’est-ce que c’est ?*

De la SF pour Sundance.

En gros : des films à petits budgets, réalisés en réseau (le réal joue les rôles titres, les autres acteurs sont des camarades artistes), plastiquement très marqués par l’indé nord-américain (belle photo un peu saturées, caméra shaky, décors réels).

Mais aussi : de vraies thématiques de science-fiction. Dans « Primer », c’est le voyage dans le temps et la complexité des paradoxes temporels qui est abordé (par la face nord). Dans « Upstream color », on est entre Lovecraft, Alien et Paulo Cohelo, avec un ver parasite télépathe immortel qui vit en symbiose avec l’espèce humaine et gouverne ses émotions.

Oui, je sais. Mais ne perdez pas de vue l’esprit Sundance, dans ce qu’il a de meilleur : fin, non manichéen, basé sur l’humain. Une sorte d’anti storytelling hollwyoodien, en même temps bourré des clichés de l’indé (les gens sont gentils, on avance vers le mieux).

* Comment c’est ?*

Différent.

Je veux dire : les deux films sont différents entre eux aussi. Preuve de l’agilité de Carruth, « Primer » et « Upstream color » exploitent des techniques opposées pour parvenir à leurs fins.

Le premier est extrêmement bavard. Il tourne autour d’une paire d’amis et de leur groupe de recherche, chercheurs en trucs indépendants qui bossent dans des garages.

On ne voit pas grand-chose de ce qu’ils font et ce qu’on voit (accumulateur de tachyon, bombonne de gaz lourd, machine qui fait ping) on ne le comprend pas. Beaucoup de dialogues techniques pareillement imbitables. L’essentiel se passe dessous, on le saisit peu à peu : les héros ont, par hasard, créé un dispositif à voyager dans le temps. A partir de là, bien sûr, leur vie et la narration part en sucette. Sauf qu’on réalise alors qu’elle était déjà partie en sucette avant. Elle était déjà partie en sucette avant. Elle était déjà partie en sucette avant.

Film sur l’amitié, sur le Scientifique Américain, sur la relation entre intime et réel, « Primer » a été décrit par certains comme un film de hard SF. Il s’avère qu’en fait, niveau science, c’est du n’importe quoi. Mais ce qui est parfaitement rendu c’est le contexte. Le réalisme des situations et des interrogations. L’objet du film a beau être complètement fou, l’endroit où il se passe est super crédible. Et sa conclusion, son objet, tout à fait émouvant (voir plus loin pour le gros spoiler de merde).

« Upstream color », à l’inverse, est quasi muet. Il raconte, après un premier tiers de film que je n’hésiterais pas qualifier de sublime (surtout après trois verres, voir plus loin), l’histoire d’amour des deux personnages principaux.

Carruth emporte ici le morceau avec un tissage extrêmement habile d’image et de sons, dans lequel le sens se glisse comme un ver parasite. A une dizaine de reprise, le spectateur reste hébété face à ce qu’il regarde, tant c’est à la fois beau, opaque et sourdement évocateur. Et puis, avec un temps de retard plus ou moins long, les choses se mettent en place. Il comprend et lie le sens.

L’expérience est difficilement descriptible, mais elle est loin d’être inédite. C’est celle, souvent présente dans l’art vidéo ou dans le cinoche expérimental, de la synesthésie. Dans les métrages narratifs (Grandrieux, les duettistes d’Amer) cette technique presque hypnotique est souvent au service de narrations trouées ou oniriques. Ici Carruth peint une histoire linéaire, lisible, tenue, par apposition de couches successives de stimulus visuels, auditifs et kinétiques.

La prééminence de la forme et son asservissement, en même temps, au propos, rend ce film presque indescriptible. Ou plutôt : parler de son intrigue n’engendre aucun impact, puisqu’on est incapable de reproduire autour son dispositif formel. On lira, pour s’en persuader, les tentatives de synopsis (dont la mienne ci-dessus), toutes plus grotesques les unes que les autres*.

Toute cela va à l’encontre du vieil adage « une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire ». Mais cela revient aussi à tirer le cinéma vers un endroit qu’il peut seul atteindre, et c’est pas si souvent.

* Et ça parle de quoi ?*

D’amour.

Dans « Primer », la conclusion déchirante est la suivante : si à chaque fois qu’on voyage dans le temps on se duplique, la seule chose que l’on peut faire pour ne pas détruire l’univers c’est de renoncer à fréquenter ceux que l’on aime. C’est Roméo et Juliette, sauf que Juliette n’est pas au courant que Roméo est mort et que Roméo ne peut rien lui dire. D’autant plus terrible tout n’est que sous entendu.

Dans « Upstream color », le récit postule que nos attirances, nos brouilles, nos scènes de la vie conjugale, sont le fait de relations de cochons d’élevage auxquels ont été greffés nos vers parasites. Cela pose la question du libre arbitre, de la santé mentale. C’est une métaphore réifiée du coup de foudre, des étranges porosités psychiques que nos relations engendrent. Et en même temps, pour moi, c’est là que le bât blesse, le film n’allant pas jusqu’au bout de sa réflexion. Quand les héros comprennent d’où est née leur passion, ne devrait-il pas y avoir-là une remise en question ?

* C’est bien ?*

« Primer » vaut le coup d’œil. Disons, plus qu’un « Looper » ou qu’un « Chrono crimes ». Vraiment un film intéressant sur le voyage temporel, mettant met en place une épatante façon de raconter de biais, largement exploitée dans le film suivant.

« Upstream color » envoie carrément le pâté. Je finissais le paragraphe précédent sur une doléance. C’est aussi la signature de Carruth : ne pas parler frontalement. Laisser le spectateur percoler le sens. Bosser son ressenti et lui laisser la liberté, le jeu de l’intellection. Le meilleur morceau de ce film, du coup, est le prologue (bon gros prologue de trente minutes), dans lequel on découvre l’héroïne et son inoculation, incubation, sa manipulation et l’extraction du ver. Là, c’est absolument stupéfiant, séquence après séquence. Charnel et froid comme du Cronenberg grande période, super bien écrit, servi par un montage incroyable. A la fois tout fou et parfaitement crédible, envoûtant, écœurant, grotesque et touchant.

Si le reste ne démérite pas, et s’il y a de très belles choses par la suite, le niveau de cette première partie choc est difficile à retrouver. En même temps c’est du cinoche triple plus, un truc qu’on ne voit pas souvent et après lequel des réals peuvent courir toute leur vie sans jamais l’atteindre.

Regardez-y-voir pour le croire. En attendant la suite du bon boulot de Carruth.

—–

« Primer » est dispo en dévédé et blouré chez un marchand près de chez vous. « Upstream color » tourne dans les festivals (et les sites de torrents).

En farfouillant, je lis qu’Ami Seimetz, épatante lead actrice du second film, est aussi auteur d’un road movie en Floride intitulé « Sun don’t shine ». Si vous avez une idée de comment mettre la main dessus (sur le film, pas sur Ami), faites signe à la rédaction qui fera suivre.

* Par exemple : « The Thief, dont la tête est faite de matière solaire, emploie une ruse pour persuader Kristen d’ingérer un ver transgénique qui se duplique dans son corps, modifiant son comportement. Elle erre, et rencontre un homme qui a subi le même processus. »